「ゲーム中に敵が見えにくい」「長時間プレイすると目が痛い」「せっかく高性能モニターを買ったのに、思ったほどキレイに映らない」そんな悩み、ありませんか?

もし、このまま何も知らずに輝度設定を誤って使い続けたら、目の疲労で集中力が落ち、ゲームで勝率を下げる可能性大。さらに本来の映像美を発揮できず、大切なシーンを見逃すかもしれません。

本記事では、初心者でもわかるように「ゲーミングモニターの輝度」についてポイントを整理しました。

PCゲーマー歴30年、さまざまなモニターを扱ってきた筆者の実例も交えながら、正しい明るさ設定のコツをお伝えします。

今すぐ読み進めて、あなたのゲーミング環境を劇的にアップグレードしましょう!

ゲーミングモニターにおける「輝度」とは?

輝度は明るさのこと

ゲーミングモニターの「輝度」とは、画面がどれだけ明るく表示できるかを示す数値のことです。

カンタンにいうと、昼間の太陽の下で使う懐中電灯のように、モニターが発する光の強さをイメージすればOKです。

単位は「cd/m²(カンデラ毎平方メートル)」と表記され、数値が高いほどモニターは明るい映像を映し出せます。

輝度は疲れや見えやすさに影響

ゲーミングモニターの輝度は、ゲームの映像をはっきり見せるだけでなく、プレイヤーの目の疲れにも影響します。

明るすぎると目がチカチカして疲れやすくなり、逆に暗すぎると敵やオブジェクトが見えにくくて不利になります。

特にFPSやホラーゲームなど、暗いシーンの多いゲームでは「輝度のちょうどいいバランス」が勝敗やゲームの没入感を左右する大きな要素です。

さらに、部屋の照明や時間帯によっても輝度設定は変える必要があります。

同じモニターでも、夜と昼では周囲の明るさが違うので、目の負担を抑えつつ快適に遊ぶためには、輝度についての正しい知識が欠かせません。

高輝度モニターは昼も見やすい

たとえば300cd/m²と400cd/m²のモニターを比べた場合、400cd/m²のほうがより明るく、昼間など明るい環境でも見やすさをキープできます。

一方で、夜間に400cd/m²モニターの高輝度設定で遊ぶと、まぶしすぎて目の負担が大きくなるケースもあります。

こうしたスペックの違いを知ることで、自分のゲームプレイ環境に合わせた最適な輝度が調整しやすくなります。

要するに「輝度」は、ゲームの映像品質と目の疲労を左右する重要なキーです。

まずは輝度の仕組みと意味をしっかり理解したうえで、自分の部屋の明るさやゲームジャンルに応じた設定を試してみることが大切なのです。

✅最大輝度400cd/m²のおすすめモニター例

なぜ輝度が重要なのか?ゲームプレイに与える影響

プレイの快適さが変わる

「輝度が大事だよ」と言われても、具体的にどう影響するのかイメージがわかない人も多いでしょう。

しかし実際には、輝度を変えるだけでゲームの勝率やプレイの快適さが大きく変わる可能性があります。

とくに対戦ゲームや探索がメインのゲームでは、映像の明るさは勝敗や発見率、目の疲労度合いにも直結する要素です。

敵や物の見つけやすさに影響

まず、ゲーム画面が明るいと視認性が上がり、敵やアイテムを見つけやすくなります。

FPSやバトロワ系では、一瞬の見落としが命取りになりかねません。一方、明るすぎるとコントラストが崩れてしまったり、暗いシーンで本来意図された雰囲気が台無しになることもあります。

また、輝度が高いほど目への刺激が強くなり、長時間のプレイで疲れやすくなるリスクも。

逆に暗すぎる設定では、ゲームの重要な部分が見えにくく、せっかくのチャンスを逃す場面も出てくるでしょう。

さらに目の疲れだけでなく、モニターの内部で表示される色味や階調表現にも影響が及ぶのです。

勝率アップにつながる?

たとえばホラーゲームで、あまりに輝度が高いと怖さが半減し、ゲームの本来の魅力を味わえません。

逆にFPSゲームで暗い設定にしすぎると、建物の陰に隠れた敵を見つけにくくなり、不利に働くことがあります。

こうした場面の違いを理解せずに一律の輝度設定でプレイしていると、ゲームを最大限に楽しめないだけでなく、本来勝てるシーンで負けてしまう可能性すらあるのです。

要は、輝度の適切な設定は「ゲームの楽しさ」と「勝率」を両方アップしてくれる秘訣です。

画面が明るすぎても暗すぎても損をするため、ジャンルやシーンに合わせた微調整が必要不可欠なのです。

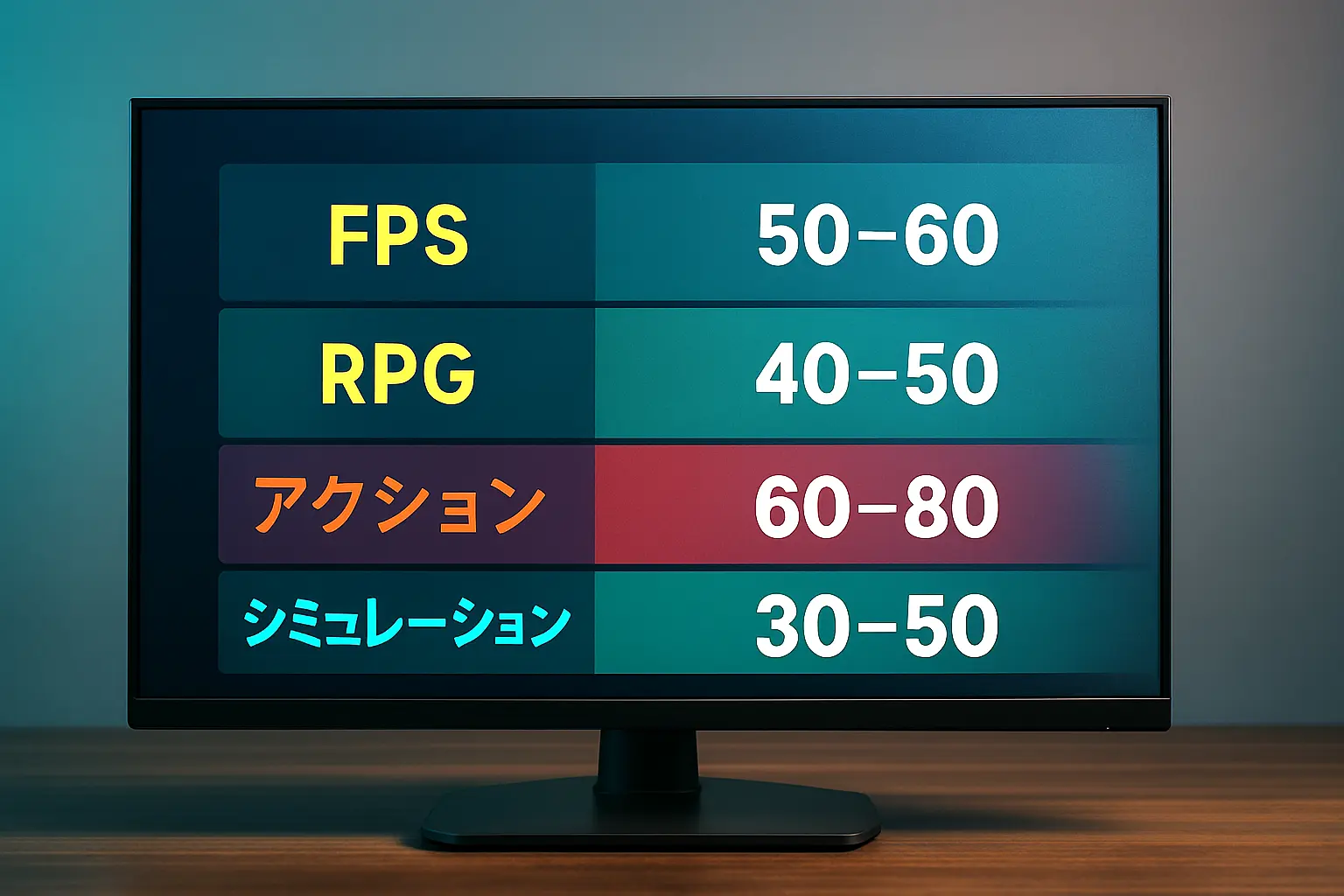

ジャンル別!ゲームに最適な輝度設定の目安

最適な輝度はジャンルで変わる

ゲームの種類によって、最適な輝度設定は微妙に異なります。

例えば、筆者はFPSやバトロワ系では明るめに設定する傾向が強く、ホラー系やストーリー重視のゲームではやや暗めにすることが多いです。

それぞれのジャンルで求められる視認性や雰囲気が違うので、まずはゲームジャンルごとの特徴を押さえることが重要です。

輝度は勝利のカギ

FPSやバトロワ系は、暗い建物や陰に隠れた敵をいち早く見つけられるかが勝敗を分ける鍵です。そのため、画面の隅々までしっかり見えるよう、やや高めの輝度設定が好まれます。

一方でホラーゲームやアドベンチャー系では、演出としての「暗さ」が醍醐味になっており、明るすぎると怖さが半減するため、通常より少し低めの輝度を選ぶことで没入感を高めることが可能です。

また、MMORPGやシミュレーションゲームでは、マップ全体を眺めるシーンが多く、色彩情報や文字情報の視認性が大切なので、目が疲れにくい中間的な輝度が選ばれるケースが少なくありません。

プロゲーマーや有名ストリーマーの配信で、ジャンルによってかなり明るさの幅があるのも、この「見たいもの」「感じたい雰囲気」の差が関係しているようです。

試行錯誤が大事

実際に強いプレイヤーがFPSをプレイするときの配信を見ると、モニターの輝度が高めに感じることが多いです。

対してホラーゲームを配信するストリーマーでは、ゲーム内の推奨輝度からあえて少し暗めに調整し、視聴者が恐怖感をしっかり体感できるように配慮する例も見受けられます。

これらはあくまで一例ですが、ジャンルの特性を理解して試行錯誤することが大切だとわかります。

結論として、プレイするゲームのジャンルによって「明るくする・暗めにする」の方針を決めておくと、よりそのゲームの魅力を引き出せます。

試しにいくつかの設定を行い、自分が「見やすい」「楽しい」と感じる明るさを探してみるとよいでしょう。

目に優しい!長時間プレイでも疲れにくい輝度とは?

疲れ目対策で集中力アップ

ゲーマーにとって、長時間のプレイで目が疲れてしまうのは大きな悩みです。実は「輝度」を適切に調整するだけで、目の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

目へのダメージを減らせば集中力も維持しやすくなり、より楽しくゲームを続けられるでしょう。

バランスを考える

輝度が高すぎる場合、強い光が目に直接入るため、刺激で眼精疲労を招きやすくなります。

さらに夜間や照明の少ない部屋で高輝度を使用していると、画面とのコントラスト差が激しく、視線の移動時に余計な負担がかかります。

逆に暗すぎると、画面の文字やキャラクターが見づらいため、目を細めて凝視しがちになり、それもまた疲労の原因に。

要するに、目の健康を守るには「眩しすぎず、暗すぎず」のバランスを追求する必要があるのです。

人によって適切な輝度は違う

例えば、自室の照明がやや暗めの環境でゲームをするなら、低めの輝度に設定するほうが目が楽に感じられる人が多いでしょう。

逆に、日中で明るい窓辺や照明がしっかりした部屋なら、ある程度まで輝度を上げておくと見やすさが向上します。

また、モニターに搭載されている「自動輝度調整」機能を使えば、時間帯や周囲の明るさに合わせて自動で最適化される場合もあります。こうした機能を活用すると、こまめに設定を変えなくても目の負担が軽減されるでしょう。

結論として、長時間のゲームでも疲れにくい輝度設定は「部屋の明るさに合わせて、適度に明るさを抑える」ことが大切です。

目の感じ方は人それぞれなので、数日かけて微調整を行い、もっとも快適に感じるポイントを見つけることをおすすめします。

✅自動輝度調整機能付きのおすすめモニター例

モニターの輝度調整方法まとめ【初心者向け】

輝度の変え方

「輝度を変えたいけれど、どこで設定すればいいの?」と困った経験はありませんか。

実はモニター側の調整と、パソコンやゲーム機側の設定、そしてゲーム内設定の3つの段階で変更できるケースがあります。

初心者の方は、まずモニター本体のメニュー(OSD)操作を覚えるところから始めましょう。

まずは変えてみる

モニターによっては前面や側面にボタンがあり、それを押すと「Brightness(輝度)」や「Contrast(コントラスト)」などの項目が表示されます。

ここで数値を上げ下げすることで、好みの明るさに調整可能です。ただしPCを使っている場合、Windowsなら「ディスプレイ設定」を通じて輝度を調整する方法もあります。

一方でPS5やXboxなどのコンソールゲーム機でも、HDR設定など、システム側で画面の明るさを変更できる場合があります。

また、ゲーム内で独自の輝度設定(ガンマ設定など)が用意されているタイトルも多く、シーンによってはゲーム内設定がもっとも効果を実感しやすいこともあります。

これらを知らずにモニターの初期設定のまま使っていると、自分に最適な輝度が実現しにくいのです。

何より見やすさで決めよう

たとえばFPSゲーム「Apex Legends」では、ゲーム内で明るさを調整できるメニューが存在します。ここで暗いエリアでも敵をハッキリ見えるように数値を少し上げると、勝率アップが期待できるでしょう。

一方、RPGなどで世界観を楽しみたい場合は、あえて少し暗めに設定して雰囲気を大切にする人もいます。

モニター本体だけでなく、こうした複数の設定オプションを活用することで、プレイ体験を自分好みにカスタマイズできるのです。

つまり輝度調整は、モニター本体・システム設定・ゲーム内設定のトリプルチェックが大事です。

必要に応じてそれぞれの方法を試し、最終的にもっとも快適な明るさに仕上げれば、よりストレスなくゲームを楽しめるようになります。

輝度と消費電力・寿命の関係もチェック!

実は、輝度設定は、電気代やゲーミングモニターの寿命にも関係します。

「輝度を上げれば上げるほど消費電力が上がるの?」という疑問も含め、知っておくと役立つ情報です。

高い輝度にはリスクもある

モニターのバックライトは、輝度を高く設定するほど強い光を放つため、消費電力が増える傾向にあります。

LEDバックライトを採用しているゲーミングモニターだと、輝度の違いによる電力差はそこまで大きくはないケースもありますが、こまめに画面を暗くする省エネモードを使うと若干の節約にはなるでしょう。

また、高輝度で長時間使い続けると発熱量も増加し、モニター内部のパーツに負担がかかる可能性があります。これにより、寿命が短くなるリスクはゼロではありません。

一方、暗すぎる設定で常に使うのが良いかというと、今度は目に負担がかかりやすくなるジレンマもあります。

ある程度のコストは必要?

一部のモニターレビューでは、輝度を最大値と中間値で使用したときの消費電力を比較した場合、数ワット程度違いが出ることがあります。毎日数時間プレイするなら、年間で見れば電気代に差が出るかもしれません。

なお、メーカーによっては省エネモードやバックライト制御技術を搭載しており、輝度を自動で調整してくれる機能がある製品も存在します。そうした機能を活用すれば、ある程度「節電」と「快適性」の両立が可能です。

結局のところ、高輝度は視認性が高くメリットも大きい反面、消費電力や発熱、寿命への影響を考慮しなければなりません。

自分の使い方に合った輝度を見つけ、必要以上に明るくしすぎないことで、コストとパフォーマンスのバランスをとることができるのです。

シーン別・おすすめの輝度設定まとめ

丁度いい輝度を探そう

「結局どんな場面でどれくらいの輝度がいいの?」と悩む人も多いでしょう。

そこでここでは、プレイする時間帯や部屋の明るさ、ゲームジャンルを踏まえたシーン別の輝度設定の目安を整理します。

環境に合わせて輝度を切り替えるだけで、思いのほか快適度がアップします。

周囲の明るさを配慮

まず、昼間のように自然光が差し込む明るい部屋でプレイするなら、モニターの輝度をやや高めに設定すると、画面の暗部がつぶれにくく見やすくなります。

逆に夜間に照明を落とした部屋であれば、やや低めに設定してまぶしさを抑えるほうが目に優しいです。また、ホラーゲームやストーリー重視のタイトルでは、ムードを大切にするために少し暗めにする方が臨場感がアップします。

一方、FPSや対戦ゲームは敵を見逃さないために明るく設定するなど、同じモニターでもシーンごとに調整する意義が大きいのです。

好みで自由に選ぼう

例として、昼間にFPSをプレイするなら明るめ、夜間は暗めといった具合に2パターン用意しておくと便利です。

ホラーゲームを夜に遊ぶなら、少し雰囲気を出すために、より暗めにするくらいがいいというユーザーもいます。

実際の環境光は人それぞれ違うので、あくまで目安ですが、自分に最適なラインを見つけるためのスタートとして参考になります。

要するに、シーンごとに輝度を変えることで、ゲームの見やすさと雰囲気の両方を最大限に引き出せます。

面倒に感じるかもしれませんが、一度自分の好みにあった明るさを記憶しておけば、あとはボタン操作ですぐに切り替えられるので、効果は抜群です。

迷ったらコレ!輝度調整に役立つチェックリスト

輝度を決める基準とは

輝度設定を試行錯誤していると、「いったい何を基準に決めればいいの?」と迷ってしまうことがあります。

そんなときに役立つのがチェックリストです。これを使えば、基本的な確認ポイントをおさえながら、自分に合った輝度を見つけやすくなります。

チェックリストを用意

チェックリストを用意することで、「目が疲れていないか?」「暗いシーンでも見逃していないか?」といった重要なポイントを効率よく確認できます。

人間の目は慣れやすいので、最初は明るく感じてもすぐに慣れてしまう場合があります。

また、ゲームによって暗さや明るさの基準が違うため、共通のチェック項目があると客観的に自分の設定を評価しやすいのです。

加えて、目が疲れやすい人や長時間プレイする人は、より細かい基準でこまめに調整することで、体への負担を減らす効果が期待できます。

チェックリスト例

たとえば、チェックリストには以下のような項目を入れるといいでしょう。

- 目の奥がジンジンしないか?

- 敵キャラや重要アイテムがすぐに見分けられるか?

- 暗いシーンでも黒つぶれしていないか?

- 昼夜で部屋の明るさが変わっても問題なく視認できるか?

- まぶしすぎて画面が白飛びしていないか?

こうした5つ程度のポイントをゲーム開始前や画面設定時に順番に確認すると、輝度の最適ラインを見つけやすくなります。

最終的には「自分がどれだけ快適に、かつ勝ちやすくプレイできるか」が大切です。

チェックリストを使いつつ、実際にプレイしながら微調整すれば、バッチリ快適な輝度設定が手に入るでしょう。

まとめ|最適な輝度で、快適&勝てるゲーミングライフを!

ここまで「ゲーミングモニター 輝度」に関するポイントを解説してきました。

最適な輝度は、ゲームのジャンル、部屋の明るさ、そしてプレイヤーの目の感じ方によって大きく変わるものです。だからこそ、ただ数値が大きいモニターを選ぶだけでは不十分なのです。

たとえばFPSなら、高めの輝度で敵を見逃しにくくなりますし、ホラーゲームならやや暗めで臨場感がグッと増します。さらに目の負担も和らぎ、長時間プレイでも疲れにくくなる効果が期待できます。

もし明るさが合わないなと感じたら、まずはモニター本体の輝度やコントラストをいじってみるといいでしょう。輝度はゲーム体験の質、身体への負担を左右する重要な要素です。

ぜひこの記事を参考に、あなたのプレイスタイルにぴったり合った輝度を見つけて、勝ちやすい最高のゲーミングライフを満喫してください!